TECHNO-FRONTIER 2019に行ってきました。

https://www.jma.or.jp/tf/index.html

年に2~3つくらい、この手の展示会には行くようにしています。

若い頃は、先輩社員に

「展示会は目的を持って行くように。」

などと言われましたが、私は展示会は目的なしに行っても良いと思いますね。

特に、自分の専門技術とは違う分野を眺めてみると良い。自分の専門技術の分野はアンテナを張っているので、だいたい情報は掴んでいるものですが、専門外の分野はどんなものか知る機会は、こういう時くらいしかないですから。雑誌をペラペラめくる感覚で回るのも良いと思います。

私の専門分野はモータ技術とかモーションコントロールなどのメカトロ系なので、当然そっち方面での情報収集に時間を多く使うのですが、それをこのBlogの記事にしても誰も面白がらないと思うので、自分の仕事にはあまり関係ないけど、このBlogにふさわしいものを挙げてみます。

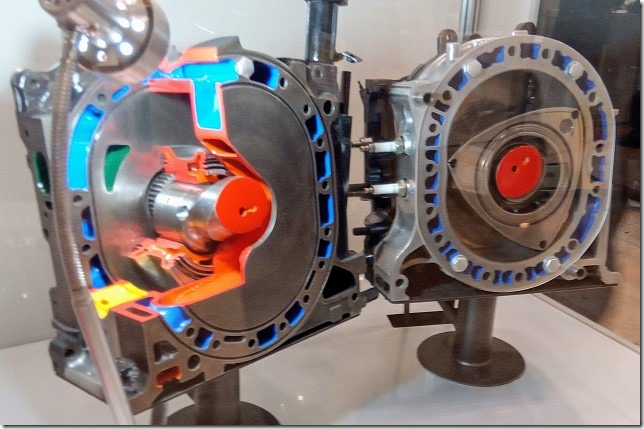

みんな大好き、ロータリーエンジン。

自動車整備学校が展示していたエンジンカットモデル。他に車体のカットモデルもありました。自動車整備学校が、どういう目的でこの展示をしていたのかは謎。

自動車趣味としてのロータリーエンジンの評価は高いですが、純粋にビジネスとして考えた時には、ロータリーエンジンがマツダを殺したと思います。あ、死んではいないけど。

ロータリーエンジンの開発につぎ込んだリソースを車体や普通のレシプロエンジンにつぎ込んでいれば、今よりもっとシェアは高かったでしょう。もしかしたら、ホンダの位置にいたかもしれません。

ドローン展というのも併催されていて、ついでに見てきました。

いままで、個人が趣味で使うドローンは何度も見ているのですが、産業用ドローンを見たのは初めてです。特に保守点検作業や測量業務に使われていることが多いようです。ドローンそのものよりも、ドローンが撮影した画像データをどう処理して使うか、というソフトウェアが今の開発トレンドのようでした。まあ、ソフトウェアの開発は設備投資が少なくてすむので、新規事業参入としてハードルは低いですから。

そんな中で、メカ的に面白いと思ったのが、二つ。

ハイブリッドエンジン・ドローン。

内燃機エンジンと発電機を積んでいて、稼働時間を稼いでいます。自動車で言うところ、レンジエクステンデッドですね。350ccエンジンだそうです。もちろん、プロペラを回すのは電動機。飛行時間は180分だそうです。

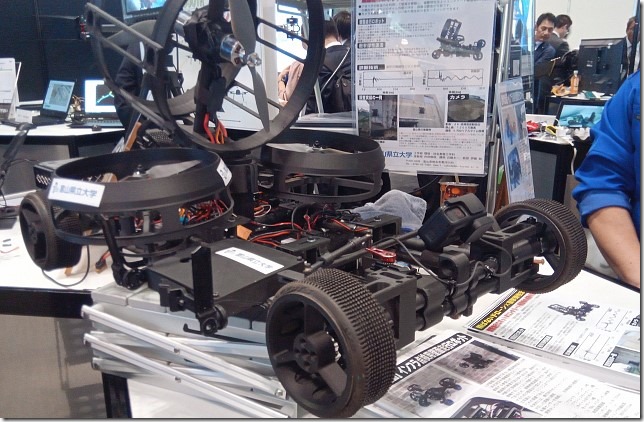

これは空を飛ばないのでドローンとは言えませんが。

垂直の壁を走ります。車体をプロペラの作り出す推進力で壁に押し付ける仕組み。興味深いのは、壁を走りながら方向転換すると、プロペラの向きが最適方向に自動的に変わること。ただ押し付けているだけの場合よりも、プロペラの推力は少なくてすむわけです。

そういえば、ドローンの機体そのものの展示は多かったのですが、プロペラをコントロールするサーボモジュール単体の展示は見当たりませんでした。どこも、自社で開発しているのかなぁ。

ドローン用サーボモジュールとして、サーボドライバー、モータ、センサ、制御ソフトをセットにして販売したら、航空力学や6軸ダイナミクスの知識がなくてもドローンを作れるようになって、ハードルがさらに下がると思います。

もしかして、新たなビジネスチャンス?