NHRA FRAM Autolite Nationals

08/04/2002

年に一度のお楽しみ。

年に一度のお楽しみ。

今年も、NHRAのドラッグレースを観戦に行った。今年は、去年よりも早い時期から指定席を予約。そのため、かなりスタート地点から近いところで観戦することができたのだが、サーキットが改装され、観客席がドラッグ・ストリップから離れてしまったのが残念。もっと直近で見たいと思ったら、指定席よりは自由席を朝早く来て陣取る方が良いかもしれない。でも、自由席はピットを見に行っていたりする間に、取られてしまうという難点がある。その点、指定席であれば、自分の席が取られるという事もなく、安心してピットを見学に行けるのが最大の利点。

昨年の観戦で、レースの流れがわかったので、今年はピットもじっくり見ようと計画した。

レースは、トップフューエル、ファニーカーの順番で始まる。もっとも迫力のあるカテゴリーのラダーが最初に行われるわけだ。そしてファニーカーの後はプロストックなどが走る。もちろん、これらも大迫力なのではあるが、トップフューエルやファニーカーの走りに比べると数段落ちる。そこで、プロストック以下ののカテゴリーを観戦することをあきらめ、ファニーカーが終了したらピットに移動する。そうすれば、直前に走ったトップフューエルやファニーカーのエンジンばらし等の整備が見られるわけだ。それらを大体見終わったら、再び観客席に戻ると、アルコールトップフューエルや、アルコールファニーカーの走りが見られ、さらにセカンドラダーのトップフューエル、ファニーカーの走りが見られることになる。

昨年の観戦で、レースの流れがわかったので、今年はピットもじっくり見ようと計画した。

レースは、トップフューエル、ファニーカーの順番で始まる。もっとも迫力のあるカテゴリーのラダーが最初に行われるわけだ。そしてファニーカーの後はプロストックなどが走る。もちろん、これらも大迫力なのではあるが、トップフューエルやファニーカーの走りに比べると数段落ちる。そこで、プロストック以下ののカテゴリーを観戦することをあきらめ、ファニーカーが終了したらピットに移動する。そうすれば、直前に走ったトップフューエルやファニーカーのエンジンばらし等の整備が見られるわけだ。それらを大体見終わったら、再び観客席に戻ると、アルコールトップフューエルや、アルコールファニーカーの走りが見られ、さらにセカンドラダーのトップフューエル、ファニーカーの走りが見られることになる。

これを各ラダー毎に繰り返す。

NHRAではパドックパスは必要なく、誰でもビットに入ることができる。ピットの見学もドラッグレース観戦の大きな楽しみの一つとなる。

トップフューエルは、このような大型のトレーラーで運ばれる。歩いている人から、トレーラーの巨大さがわかるだろうか。このトレーラーの横にテントを張ってピットにする。この写真の場合、このトレーラーの向こう側がピットになっているわけだ。

トップフューエルは、このような大型のトレーラーで運ばれる。歩いている人から、トレーラーの巨大さがわかるだろうか。このトレーラーの横にテントを張ってピットにする。この写真の場合、このトレーラーの向こう側がピットになっているわけだ。

ところで、このトレーラーには"TOYOTA"のロゴが付いているが、実はNHRAのファニーカーにTOYOTAが参戦している。車種はセリカ。もっとも、カウルの形がセリカなだけで、中身がトヨタのエンジンだったりするわけではなく、ちゃんとドラッグレース用のTFX500というV8エンジンだし、フレームもセリカにはまったく関係ないのだが。このカテゴリーに日本アメリカ以外の自動車メーカーが参加しているのは珍しい。

これは、そのトレーラーの中。2階建てになっていて、2階部分にマシンをしまい、1階部分に各種機材を載せる。手前右に見えるのは卓上ボール盤とディスクグラインダであるが、奥には旋盤やフライス盤もあるらしい。緊急に必要になった部品は、ここで作ってしまうというわけだ。

これは、そのトレーラーの中。2階建てになっていて、2階部分にマシンをしまい、1階部分に各種機材を載せる。手前右に見えるのは卓上ボール盤とディスクグラインダであるが、奥には旋盤やフライス盤もあるらしい。緊急に必要になった部品は、ここで作ってしまうというわけだ。

これはタイヤサポートに来ているタイヤメーカー。上段が"Hoosier"で、下段が"Mickey Tompson"。"Good Yaer"は見つからなかった。どちらもヒマそう。

これはタイヤサポートに来ているタイヤメーカー。上段が"Hoosier"で、下段が"Mickey Tompson"。"Good Yaer"は見つからなかった。どちらもヒマそう。

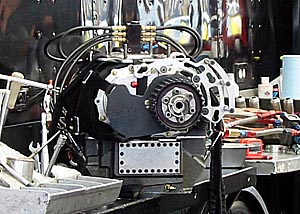

トップフューエルのエンジンをバラシ中。

トップフューエルのエンジンをバラシ中。

トップフューエル、ファニーカーのクラスは、6000ps、最高速度500Km/h以上という性能と引き換えに、エンジンは一度の走行しか持たない。そのため、一度走ると、次の出走までにエンジンをオーバーホールしなくてはならない。ドラッグレースはトーナメント制なので、速いマシンほど走る回数が多いので、その分、エンジンオーバーホールの回数も増える。

手前の白髪の男性と金髪の女性はパラシュートをたたんでいるところ。その奥の太った男性は、クラッチをバラシ中。他にエンジンの上側を担当している人が2人と、下側を担当している人が1人いる。

これがエンジン下側を担当している人。髪の毛が汚れないようにシャワーキャップをしている。これは良いアイディアなので、僕も使わせてもらおう。

これがエンジン下側を担当している人。髪の毛が汚れないようにシャワーキャップをしている。これは良いアイディアなので、僕も使わせてもらおう。

良く見て欲しいのは、その人の右側のトレイ。ベアリングと共に、金属片が見えると思うが、これはボロボロになったベアリングの破片だ。普通のエンジンでベアリングがこんなになってしまったら、エンジンブローという状態で、レースを走るどころではないが、このマシンはこの直前のレースで勝っているのである。恐らく、ゴールと同時にブローしているのだろう。勝ってしまえば、ブローしようとも、エンジンブロックが破壊されない限りはかまわないわけで、極限の設計を追及していることが想像できる。

余談になるが、日本ではこの部品を「メタル」と呼ぶ。恐らく、「プレーン・メタル・ベアリング」が略されて、ただの「メタル」と呼ぶようになったのだと思うが、この名称は、数あるクルマの変な部品名称の一つだ。略すなら「ベアリング」と呼ぶべきだ。「ベアリング」とは軸受けという意味。日本では「ベアリング」という言葉から球軸受けを想像する人が多いが、これは「ボール・ベアリング」。数あるベアリングの一形式に過ぎない。

このおじさんは、ベアリングの面取りをしていた。おそらく、このおじさんの面取り具合でも、エンジンの耐久性は変わるのではないかと思う。実は、勝敗を左右するとっても重要な役目だったりするかもしれない。

このおじさんは、ベアリングの面取りをしていた。おそらく、このおじさんの面取り具合でも、エンジンの耐久性は変わるのではないかと思う。実は、勝敗を左右するとっても重要な役目だったりするかもしれない。

これは、取り外されたスーパーチャージャー。

これは、取り外されたスーパーチャージャー。

こっちはヘッド。

半球形燃焼室(いわゆるヘミヘッド)、2バルブであることがわかる。手前にガスケットが見えているが、再利用するのかどうか不明。ちなみに、トップフューエルやファニーカーのエンジンに冷却系はないので、ヘッドには水穴がない。冷却はいわゆる燃料冷却方式。

こっちはヘッド。

半球形燃焼室(いわゆるヘミヘッド)、2バルブであることがわかる。手前にガスケットが見えているが、再利用するのかどうか不明。ちなみに、トップフューエルやファニーカーのエンジンに冷却系はないので、ヘッドには水穴がない。冷却はいわゆる燃料冷却方式。

これはクラッチ。乾式多板。状態によって再利用することもあるらしい。

これはクラッチ。乾式多板。状態によって再利用することもあるらしい。

ミッションが紹介されないことに気が付いた人は鋭い。一般的にオートマチックと信じられているトップフューエルやファニーカーであるが、それは間違いで、本当はトランスミッションを持っていない。直結である。8000psのエンジンであるから、トランスミッションなんか必要ないし、たったの4秒ほどの間に、たとえATであってもギアチェンジをしていたら、時間をロスする。というわけで、ミッションをバラしたり交換したりする必要はない。

これがリアタイヤ。タイヤはホイールにボルト止めされている。加速時にタイヤとホイールがずれるのを防ぐためだ。

これがリアタイヤ。タイヤはホイールにボルト止めされている。加速時にタイヤとホイールがずれるのを防ぐためだ。

タイヤとホイールがずれるというのは、僕にも経験がある。ドラッグレースに出場すると、タイヤの位置が変わってしまい、ホイールバランスを取り直さなければならなくなるのだ。

まして、最高峰のドラッグマシンともなれば、もしボルト止めしていなかったら、ホイールが空回りする分で遅れを生じるに違いない。

本webサイト初の試みとして、デジカメで撮影したムービー画像を配信する。デジカメのムービー機能で撮影した画像なので、画質は悪いのだが、0-1/4mile(400m)を4秒台で走るというのが、どういう事か少しはイメージができるだろうか。これらの画像、早回しなどの特殊効果は一切行っていない。

画像は、Andrew Cowin (N.Y. Yankees Dragster) vs. Kenny Bernstein (Budweiser King Dragster)。手前のレーンがCowinで奥のレーンがBernstein。

Burn out!!

スタートの前に行うBurn Outの映像。

Burn Outとはスタート前に一度だけ激しくホイールスピンをさせながらコースの半分近くまで進む行為を言う。ドラッグレースの中で最も派手なシーンなので、CMの画像などで使われることも多く、ドラッグレースと言えばこのシーンを思い浮かべる人も多いだろう。

Burn Outは、ホイールスピンさせる事によってタイヤを暖めているのだが、実際にやっていることはそれだけではない。実はこの僅かな時間に、路面の状況、グリップの具合、エンジンの調子のデータを収集して、スタートの時の回転数を決めているのである。この時に収集されたデータから、いかにしてスタート時のセッティングを決めるのかは、今までにそのチームが収集したデータと経験の蓄積で決めることになる。

この時のデータ収集が完全ではない、あるいはスタート時のセッティングをうまく決められなかった場合、スタート時にホイールスピンをして、エンジンを壊してしまったり、あるいは加速中に過大にホイールスピンによって、エンジンオーバーレブ、車体の振られなどを起こすので、実は勝敗を左右する非常に重要な瞬間なのである。

|

|

Start to GOAL!!!

Pre Stage ランプを点灯させるところから、スタート→ゴールまでの映像。

クリスマスツリーは、画面左端に見えている。ドラッグレースのスタートは、日本のゼロヨンとはかなり異なる。スタート地点には、それぞれの車両用に各2本の光電管がセットしてある。ドライバーがマシンをゆっくりと前進させ、手前の光電管をフロントタイヤが横切るとクリスマスツリーの一番上のランプ、Pre-Stageランプが点灯する。さらにもう少しだけ前進させると、次の光電管をフロントタイヤが横切って、Stageランプが点灯する。左右のレーンのStageランプが両方とも点灯したら、その下の3つのイエローランプが0.4秒だけ点灯し、そしてグリーンランプ、すなわちスタートとなる。これがドラッグレースで最も重要なスタートのルール。これさえ知っておけば、あとは、どっちが先にゴールするか、という事で勝ち負けが決まる。ドラッグレースはタイムの競うのではなく、隣のクルマよりも先にゴールをすれば勝ち。そして次のラダーに進めるのだ。

さて、この画像の勝敗は、Andrew Cowinの勝ち。タイムは4.707秒。ゴール地点の速度は310.20MPH、すなわち499.2Km/hである。たったの4.7秒で時速500Km/hに達する乗り物。このような、モンスターマシンとは、まさにこのドラッグマシンにこそふさわしい。

|

|